クロスドッキング

物流用語として使用される「クロスドッキング」について、解説しています。

クロスドッキングとは

クロスドッキングとは、仕入先から入荷した貨物を在庫として保管することなく、そのまま仕分けを行って出荷をする仕組みを指します。

在庫をもたないことによるコスト削減やリスク低減が期待できる仕組みですが、実際に運用するためには気を付けなければならない点もいくつか存在します。

下記にて詳細をご紹介します。

クロスドッキングとは

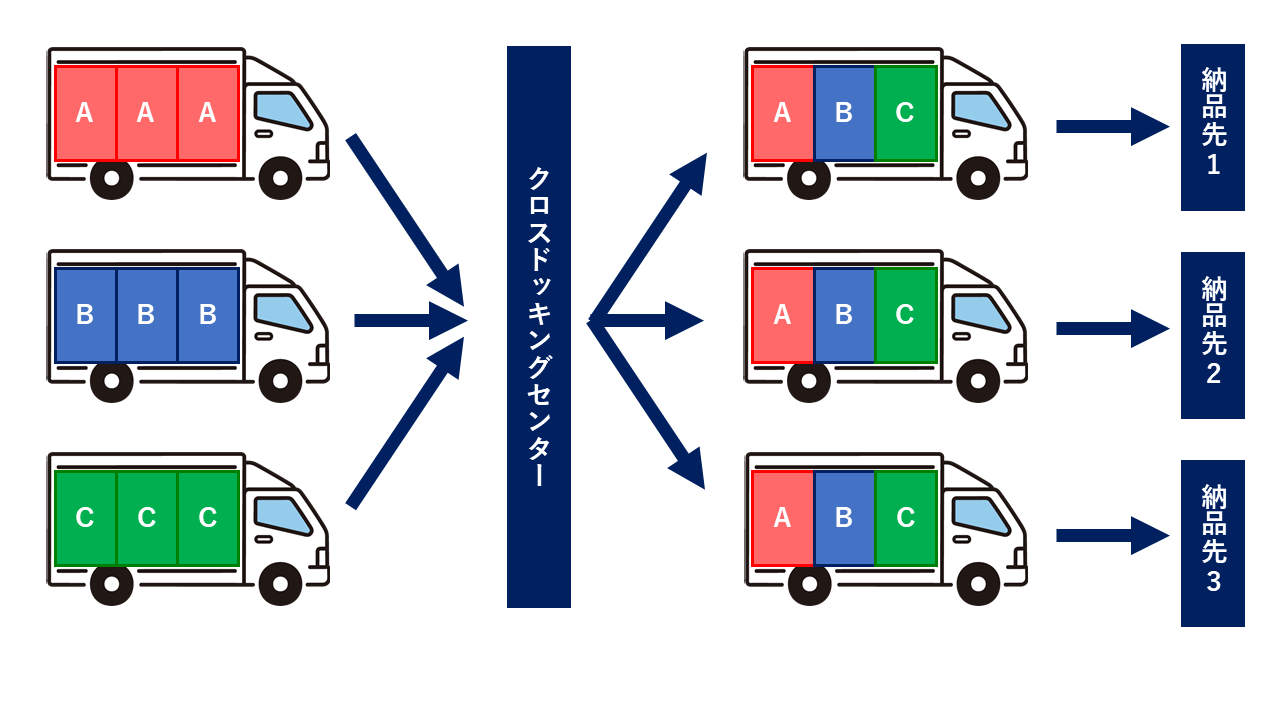

クロスドッキングとは入荷した貨物を在庫として保管することなく、そのまま仕分けを行って出荷をする仕組みのことです。入荷した貨物を在庫として保管し、受注したら保管庫からピッキングし出荷するワークフローと異なり、入荷後すぐ出荷するため、貨物を保管する倉庫そのものや倉庫にまつわる業務を行う必要がないのが特徴です。

なお、あらゆる方面からきた貨物を開梱することなく、パレットやケース単位で仕分け・積み替えを行う施設のことをクロスドッキングセンターといいます。クロスドッキングセンターと同様に、保管することなく入荷後に仕分けして出荷する施設としてトランスファーセンター(TC)がありますが、厳密には異なります。

従来の物流倉庫との違い

従来の物流倉庫では、欠品による販売機会の損失を防ぐため、在庫を抱えることが一般的でした。在庫を保管するためは、倉庫が必要となり、在庫を適切に管理するノウハウも必要となります。大規模になればなるほど管理費や人件費も向上します。

一方で、クロスドッキングセンターは保管することなく、すぐ出荷するため、保管用のスペースを用意する必要がありません。また在庫を抱えることがないので、過剰在庫に陥る可能性がないことも大きな違いです。

クロスドッキングのメリット

在庫を持つ必要がないので、保管にかかる費用やスペース、設備が不要となると同時に、不良在庫を抱えるリスクを限りなく抑えることができます。

また開梱することなくそのまま出荷するため、通常の倉庫業務にみられるようなピッキング作業や棚卸作業が発生しません。これらにかかる作業費や人件費もかからないことがメリットです。

クロスドッキングのデメリット

クロスドッキングでは在庫を保有しないため、仕入先からの入荷と納品先への出荷の調整が必要となります。入荷してから出荷するまでの時間が短いため緻密な計画が必須となり、通常の物流倉庫を運営する場合に比べ高度な物流管理システムの構築が求められます。

また、その日出荷する分だけ入荷することになるため、小ロットでの発注が基本となります。そのためボリュームディスカウントの恩恵を受けることは難しくなり、仕入れ値の単価が高くなってしまう傾向にあります。

必要な分だけ入荷するため、緊急出荷や代替品の発送などに対応することができず、柔軟性に欠ける点もデメリットの1つです。

まとめ

クロスドッキング方式は高度な物流管理システムやトラブル時の対応について事前に検討する必要がありますが、大幅に物流コストを削減できる可能性を有しています。メリットを最大化するには対象となる商品の出荷特性を分析することが大事になります。

トータル物流サービス

トータル物流サービス