VMI (Vendor Maneged Inventory)

物流用語として使用される「VMI (Vendor Maneged Inventory)」について、解説しています。

VMIとは

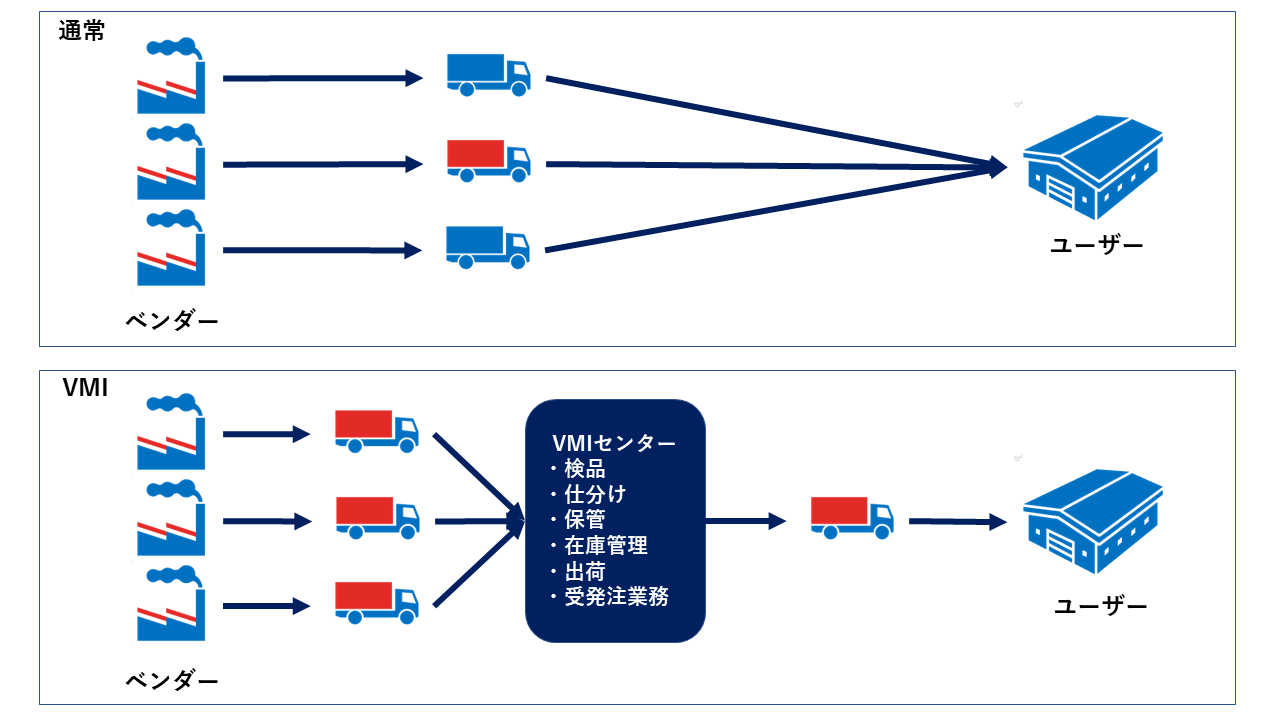

VMI(Vender Managed Inventory)とは、ベンダー在庫管理方法のことを指します。ベンダーとは仕入れ先や商品の納入業者のことです。通常、生産に必要な原材料や部材は調達者(工場など)が発注内容を決めていますが、VMIでは、調達側の販売・出荷・在庫データをベンダーに提供し、ベンダーが原材料や部材の需要を予測して発注内容を決定します。

VMIは、1980年代に米国の大手小売企業と大手消費財メーカーが協業したのがはじまりとされています。小売企業が消費財メーカーにPOSデータ(Point of Salesデータ:販売実績データのこと)や在庫データ、売上、価格などの情報を提供し、消費財メーカーは共有された情報から販売予測と在庫管理を行いました。これにより効率的な在庫管理が可能となり、コスト削減と売上の向上に貢献したとされています。日本では、定期的に家庭に訪問し、消費された分だけの薬を補充・納品を行う「富山の薬売り」方式もVMIとされています。

VMI導入のメリットとは

VMIを導入するメリットは以下が考えられます。

- 在庫の補充や発注にかかる労力の削減

- ベンダーが納品先に代わって在庫の補充を行うので、調達側にとっては発注作業自体が不要となりその分の労力が削減されます。発注業務だけでなく棚卸や在庫管理などの業務も軽減することができるというメリットがあります。

- 効率的な在庫管理

- 調達側とベンダーが販売データを共有することにより、リアルタイムにデータ分析ができるようになります。結果、需要予測が立てやすくなり、必要な時に必要な分だけ補充されるようになるため、無駄な在庫が削減され、効率的な在庫管理が可能になります。

VMI導入時の注意点

VMIを導入するときの注意点は以下が考えられます。

- システムなどの導入コストがかかる

- VMIを導入するには、調達側とベンダーが情報共有を円滑に行うことができる環境作りが重要となります。情報共有を円滑に行うためには、システム導入が有効ですが、導入には初期投資などの多くのコストが発生します。多くのコストをかけて導入すべきかどうかの見極めが必要となります。

- 運用やデータ管理に専門的な知識やノウハウが必要

- ベンダーは調達側から提供された情報に基づいて需要予測を立てる必要があり、その需要予測は精度の高いものでなくてはなりません。需要予測は専門性が高く、知識やノウハウが必要です。こうした点が未熟であるとVMIを導入しても、業務負担やコストの増加だけが目立ってしまいます。

まとめ

VMIには効率的な在庫管理や在庫補充・発注にかかる労力削減のメリットがあります。しかし、システムやノウハウがないとうまくいかず、コストだけがかかってしまいます。そうならないようにするためには、VMIのアウトソーシングがおすすめです。VMIをアウトソーシングすることで倉庫を運営する業務負担やコストを抑えることができます。西濃運輸でもVMIサービスを提供しておりますので下記から詳細をご覧ください。

トータル物流サービス

トータル物流サービス